IG Photo Gallery企画展

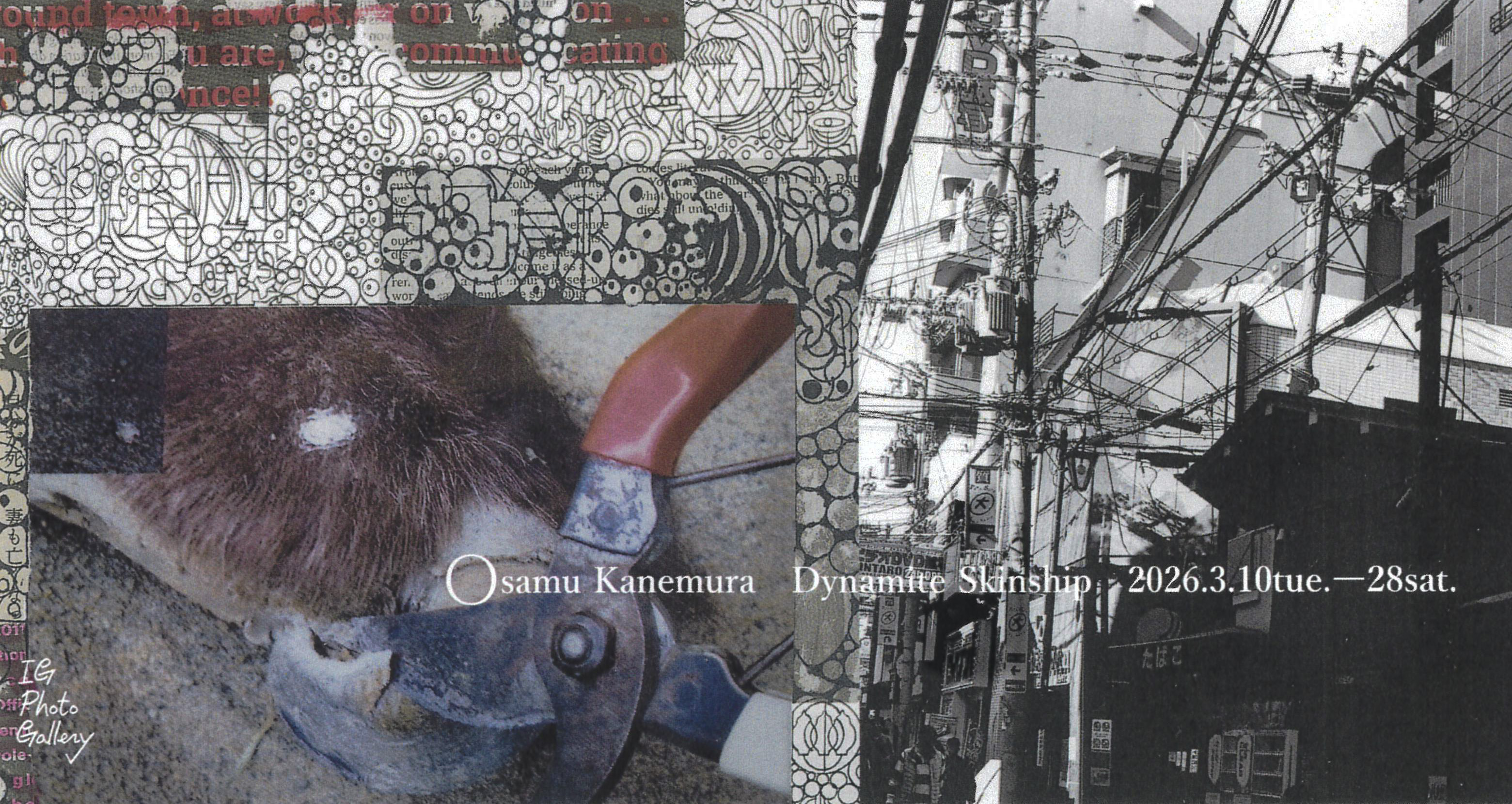

金村修展「Dynamite Skinship」

IG Photo Galleryでは2026年3月10日(火)より、金村修展「Dynamite Skinship」を開催いたします。2018年の「Suck Social Stomach」、2022年の「God Only Speed Knows」に続く、IG Photo Galleryでの3度目の金村修展となります。

金村修は1990年代よりモノクロームの都市風景写真で世界的な評価を得る一方、近年はデジタルカメラによるカラー写真、コラージュ、ドローイング、映像作品、ハンドメイドのZINEなど、従来の「写真」の枠組みを逸脱・拡張する表現を精力的に展開してきました。また、今年1月に出版された評論集『写真批評』(PICT)が話題を集めるなど、多岐にわたる活動が注目されています。

今回の展覧会「Dynamite Skinship」では、当ギャラリーを「実験場」と位置づける金村が新たな挑戦を行います。

本展「Dynamite Skinship」は、以下の3つの要素で構成されます。

1. 「GR Painting」

デジタルカメラ(GR)で撮影された写真に、金村自身がドローイングを施した作品です。銀塩写真(ゼラチンシルバープリント)と比較して金村が「写真度が低い」と感じるデジタル写真の特性に着目し、スナップショットによるデジタル画像と即興的なドローイングの混成を行っています。

2. 「Miracle Violence Connection」

モノクロ銀塩プリントの新作です。大全紙サイズのプリントを展示します。金村がキャリア初期から行ってきた展示方法を踏襲しつつ、写真+ドローイング、映像との新たなコンビネーションの実験を行います。

3. 「Aether Capitalism」(映像作品)

2016年に制作・発表された映像作品を本展に合わせて再上映します。カメラ内の編集のみでつくりあげたこの作品は、最近の映像作品とは異なり、低解像度で撮ったままに近いものであり、銀塩写真・写真+ドローイングとをつなげる接点と位置づけられます。

金村は東京都写真美術館の「作家の現在」展でも銀塩写真、ドローイング、映像作品を同じ空間の中に配置しました。異なるメディア、ジャンルを並置する方法は、金村が1990年代から続けてきた活動を振り返ると同時に、その方法が現在も拡張を続けていることを示すものでした。

映像は金村にとっては写真を始める前から興味を持ってきたものものでした。コラージュは写真の拡張、ドローイングは雲形定規という「道具」に拘束されています。それぞれの方法はカメラ、雲形定規、印刷物といった、自分の身体から距離を置かざるをえないツールを使っています。いずれの作品も作家個人の意識を超えることを意図していた一貫性を持っています。

今回の展示でも金村は銀塩モノクロームプリント、写真とドローイング、映像作品とを同じ空間に置くことで、工業製品に囲まれて生きる私たちの意識の解放を促します。作品に写っているものを作者の意図であるいうような「誤解」をものともせず、そのイメージを鑑賞者自身の意識が映る鏡として、この社会の現実を描いた作品は、この不確実な時代における深い問いかけであると言えるでしょう。

なお、展覧会開催1週目の土曜日、2026年3月14日18時より、金村修によるオンライン・トークセッションをライブ配信いたします。ぜひ、ご試聴ください。

<ステートメント>

「カメラのシャッタースピードは、三十五ミリ焦点距離レンズで五十分の一秒が手ぶれしない限界だと言われています。それより長いと手ぶれしてしまう。しかしぼくたちの認知能力では、五十分の一秒を知覚することはできません。だからじっさいにどんな写真が撮られているのかは、撮ったあとでないとわからない。ぼくたちはファインダーを覗いたり、液晶を見たりしているけれども、カメラが写真を撮るほんとうの瞬間を見ることはできないのです」(『新記号論 脳とメディアが出会うとき』/石田英敬・東浩紀)。写された瞬間を認識できるほど、人間の眼は優秀な機能を持っていない。シャッタースピードの1/125秒や1/60秒をきちんと静止させ見られる人はいないし、もしそのスピードを静止させて見ることができるのなら、映画の一コマも静止画として見るので、映画というよりは、まるでスライド上映を見てるように思うだろう。静止させて見ることができない人間の眼の錯覚を利用して映画は動いているのであり、わたし達の眼は不完全な機能しか持っていない。

わたし達が知覚することができなくても写真は対象を写すことができる。ファインダーの中のものをきちんと確認しなくても、シャッターを押せばものは勝手に写る。レンズをある方向に向ければ、自分が知覚していないものでも写すことができる写真は、知覚できなかったもの達のイメージの集合であり、人間には知覚できない時間を写真は無意識下に抱えているように思える。ヒッチコックの『鳥』では、見えているけれど普段は意識のどこにも記憶されていない凡庸な鳥達が、ある日集団となって襲いかかったときに、初めて人間が鳥の存在を知覚することができるように、または数々のハイジャック闘争やリッダ闘争が行われたことで、パレスチナ人の存在が世界中の人々の目に触れることができたように、知覚できない、見えないものであったものが、写真を通してわたし達の目の前に現れることは、『鳥』やPLOのハイジャック闘争のように、とても暴力的な出来事なのだ。わたし達が知覚していなかったものが、印画紙を通して写真として現れる。無意識下の存在が現れることは驚きであり、それは一つの奇跡なのだと思う。

ダイアン・アーバスがなぜ正方形サイズのフォーマットを採用したのか、いつも不思議に思っていた。アーバスの写真はいつもバランスが悪くて、崩れているように見えたからだ。ドゥルーズの『絵画について』の中に、コンポジションとは不均衡を目指すものだと書かれているのを読んで、均衡を表現するのにとても適した左右対称の正方形のフォーマットをあえて使用することで、コンポジションの不均衡をアーバスは現そうとしたのではないだろうか。微妙にブレているピントや、画面の中の人物の若干のバランスの悪さを感じさせるアーバスの写真は、もし35㎜カメラの横長サイズのフォーマットだったら、それほど違和感を感じさせなかったはずだ。アーバスは意識的に不均衡な写真を目指していたのだ。

『絵画について』では、コンポジションの不均衡は、最終的にはカタストロフィーを呼び起こすとも書かれていた。アーバスの写真だけではなく、写真そのものもまたカタストロフィー的な願望をどこかに持っているのではないだろうか。知覚できなかったものが、イメージとして目の前に現れる写真は、矛盾した要素を持ったメディアであり、その不均衡性によっていつかカタストロフィー的な破綻を呼び起こすのではないだろうか。均衡を破棄するような森山大道の『写真よ、さようなら』やロバート・フランクのポラロイド写真を見ると、むしろ写真はそのような破綻を望んでいるようにすら思える。人間の無意識の存在を明らかにしたフロイトの『精神分析入門』と、ブルジョワ社会の意識下に存在するプロレタリアートを妖怪として表現したマルクスの『共産党宣言』、そしてカメラの発明が同時期だったと柄谷行人が書いていた。20世紀の初頭に現れた意識と無意識、ブルジョワジーとプロレタリアートという不均衡な関係が写真と結びつく理由は、写真は常に不均衡であり、亀裂であり、それはフロイトの無意識やマルクスのプロレタリアートのように、ブルジョワ社会の"上部構造に進駐"する妖怪だからだ。写真は世界を不均衡化させるために発明されたものであり、現実と現実そっくりのものという、本物とそっくりの間に分断線を引くために作られたものなのではないだろうか。写真は無意識下にあったものが意識に浮かび上がってきたものであり、それはヒッチコックの『鳥』のように、風景の一部でしかなかったものが一つの存在として知覚される。フォーマットとは、世界を外と内に引き裂き、意識と無意識という二つの階級を発見するだろう。統合ではなく、分断こそがフォーマットの本質であり、それはカオスを呼び込むために作られた枠組みなのだ。フリードランダー的なフォルマリズムとは、フォルムであらざるものを呼び込むために選ばれたフォルマリズムだったのではないだろうか。写真のフォーマットとは、対象をバランス良く収斂させるためではなく、不均衡を目指すものであり、画面をどこまでも分割するフリードランダーの写真のように、写されたフォルムを分断の線に書き換えなければならない。

写真は写されたものを殺し、そこで殺されたものの存在を示し続ける。写真はそこにあったものを写し、印画紙が朽ち果てない限り永久にそこに現れ続ける。『気違いピエロ』の中のセリフのように、それは"不滅になって死ぬ"のだ。写真は人間を肉体的な死から解放するだろう。死とは一つの映像であり、何度も反復させられる。わたし達は死ぬことができない、写真は人間を死の世界から追放したのだ。カメラによって殺されたものは、死んで写真の中に吸い込まれる。「そうなると、音現象の経験は、人間の意識が音や声を聞くという経験から、技術的な回路を通して人間の意識に音や声が聞こえてしまうという経験に変化します」(『新記号論 脳とメディアが出会うとき』/石田英敬・東浩紀)。ロラン・バルトが死刑囚のポートレートに魅せられたのは、死が写真という20世紀の技術的な回路を通して現れたからであり、写真に写された死刑囚は不死となって、または何度も反復される死を迎え続けたのだ。それは『悪霊』のキリーロフが言ったように、死の恐怖を乗り越えた新人類の姿が写真なのかもしれない。

■作家プロフィール

金村修(かねむら・おさむ)

1964年東京都生まれ。写真家。1989年、東京綜合写真専門学校在学中の1992年、オランダの写真展「ロッテルダム・フォト・ビエンナーレ」に作品が選出される。1993年、東京綜合写真専門学校卒業。同年、最初の個展を開催。1995年、写真集『Crash landing』刊行。1996年、ニューヨーク近代美術館「New Photography12」に、「世界に注目される6人の写真家」の中のひとりとして選ばれる。1997年、東川町国際写真フェスティバル新人作家賞受賞。2000年、土門拳賞受賞。2014年伊奈信男賞受賞。主な写真集に『Happiness is a Red before 』(2000)、『SPIDER'S STRATEGY』(2001)、『I CAN TELL』(2001)、『In-between 12 金村修 ドイツ、フィンランド』(2005)、『ECTOPLASM PROFILING』(2014)、『CONCRETE OCTOPUS』(2017)『Lead-palsy Terminal』(2021)ほか。2025年には東京都写真美術館の「作家の現在」展に出品。著書に『漸進快楽写真家』(2009)、『挑発する写真史』(タカザワケンジとの共著、2017)、映像論集『Beta Exercise: The Theory and Practice of Osamu Kanemura』(2019)、最新刊に評論集『写真批評』がある。

■会期

2026年3月10日(火)~28日(土))

時間:11:00~18:30

休廊:日曜日・月曜日

入場無料

** 安心してご覧いただくため、空気清浄機、手指の消毒薬の設置などの感染対策を行います。

■トークセッション(オンライン)

金村修×タカザワケンジ(写真評論家・IG Photo Galleryディレクター)

2026年3月14日(土)18:00よりライブ配信予定

YouTubeにて、配信いたします。

チャンネル名:IG Photo Gallery

*これまでのトークセッションの録画もあります。

チャンネル登録をお願いします。